琴引浜の歴史

琴引浜(その一部を太鼓浜という)は、古くからよく知られた景勝地であったため、多くの文人や学者が訪れ、和歌や記録に残しています。全国の鳴き砂の浜でも、このように古来から賞賛の言葉が残されているのは琴引浜だけです。

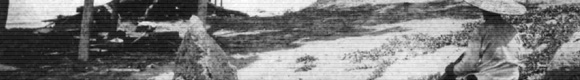

明治40年頃の琴引浜

明治40年頃の琴引浜1580年頃

戦国大名・細川幽斎の狂歌

戦国大名・細川幽斎の狂歌

戦国大名・細川幽斎の狂歌

根上りの 松に五色の 糸かけ津

琴引き遊ぶ 三津の浦々

幽斎の息子、忠興の妻ガラシャの和歌(「懐中日記」に記載)

名に高き 太鼓の浜に 鳴神の

遠くも渡る 秋の夕さめ

1780年頃

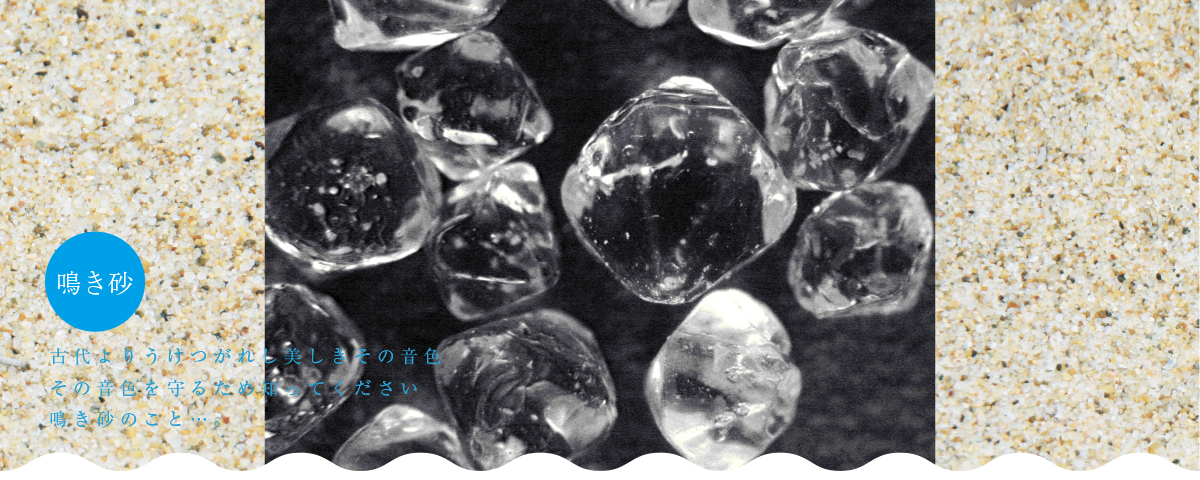

木内石亭(江戸時代の鉱物学者)「雲根志」の記述

「丹後国、琴曳浜はすべての浜が砂は真っ白、透明でほかの色はない。銀の砂とも言われる。水晶の浜とも琴曳きの浜とも言われている。大変清らかで汚れがないことは明らかである。この砂の中を歩くと自然に琴の音がする。雨の後はより音の調子が高くなる。私の知合いに琴を愛する人がいて、ここに来て砂を鳴らしてみると大変鮮やかな音がする、琴のように十三の音の調子が分かると言っている。また、ある人が、ここの砂を大量に持ち返って庭に敷いてみたが琴の音は全くしなかったということだ。」

1814年

野田泉光院「日本九峰修行日記」の記述

「琴弾浜に出る。真砂の浜である。そこを歩けば、ぎうぎう、すうすうと鳴る。又、杖でいじっても同じ音がする。天気が続いて砂が乾いているほど音が良くなると言われている。また、太鼓浜はわずか二間四方のせまい場所でそこを歩くとどんどんと鳴る。砂の底に穴があるためと言われている。」

1840年頃

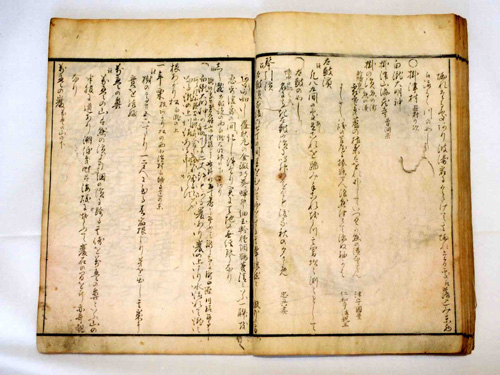

丹後の地誌「丹哥府志」の記述

丹哥府志

丹哥府志[太鼓浜]

約14~15mの間のところを足で踏んだり手で打つと、太鼓のような音がする。

[琴引浜]

太鼓浜の前後6~700mの間を足をひきずって砂をするようにすると、宝石をじゅずのように連ねた束を振ったときのような音がする。さらに、急いで歩いたり、ゆっくり歩いたりすれば琴の音がする。まさに、自然がつくった弦のない琴のようだ。

1930年(昭和5年)

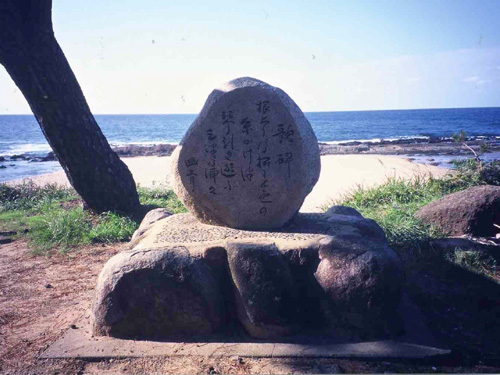

与謝野寛・晶子が読んだ和歌

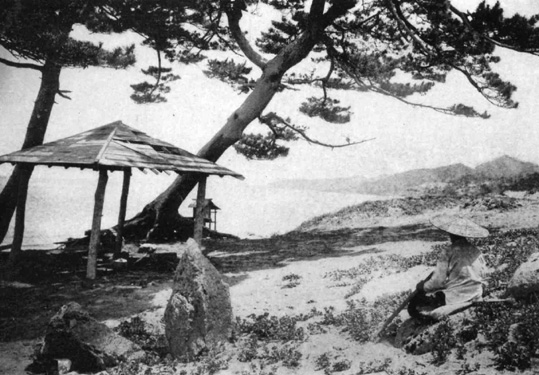

琴引浜を訪れた与謝野夫妻

琴引浜を訪れた与謝野夫妻たのしみを 抑えかねたる 汝ならん

行けば音をたつ 琴引の浜 (寛)

松三本 この陰にくる 喜びも

共に音となる 琴引の浜 (晶子)